安堂グループの歴史物語[第17話]

高森牛の歴史は明治初期に遡ります。その長い歴史のなか、山口県東部随一の牛肉生産を誇る安堂の名が登場するのは、意外にも戦後間もなく、昭和22年のことでした。

これは、現在の安堂グループに至る道のりを辿った歴史物語。そこには、激動の時代を生きた5つの世代、それぞれの苦難と歓喜の秘話がありました。

第17話

「虫と新社屋の関係性」

第2回周東食肉フェア(平成3年、1991)での「牛の丸焼き」という派手な演出が功を奏して、高森牛の知名度はさらに高まりました。地道に勉強会を重ねてきた玖西食肉研究会にとっては、結成6年目に咲いた大輪の花です。安堂光明ら研究会の面々は、より一層の拡販に動こうとしていました。

虫が入ってたぞ!

おりしもその年、牛肉の輸入枠は撤廃(輸入自由化)され、安価な輸入肉との競争が始まろうとしていました。高森牛が生まれた発端は国内の産地間競争に対抗するためでしたが、ここに来て輸入肉との競争にも、存在感を発揮することが期待されていました。

そんなとき、光明のところへ、その電話はかかってきました。

「商品パックのなかに、虫が入ってたぞ!」。

それは納品先の山口中央生協(現・コープやまぐち)からでした。しかも、そのクレームはこれが初めてではありませんでした。

山口中央生協との取引は昭和57年(1982)に始まっています。生協(生活協同組合)とは、消費者である組合員のために、組合員自身が運営する流通事業者です。安心して買物ができるように、利益の追求よりも、消費者の立場に立った運営が行われています。だから、商品への要求も自ずと厳しく、この取引に光明は誇りを感じていました。

生協がカタログによる共同購入の仕組みを導入すると、安堂畜産はこれに合わせて早朝の定時配送を実現するため、トラックのチャーター便配送を開始。下関や長門を含む全県を網羅する配送網を構築しました。現在、安堂畜産が県内外の取引を受けることができるのも、このお陰です。

「防虫対策を徹底してもらわないと、今後の取引は難しい」。

担当者の声は今までになく厳しいものでした。

窓のない工場

完璧な防虫対策とは、すなわち加工場のウィンドウレス化(窓のない施設)を指します。工場に窓がなければ、虫は入ってきません。そして、工場内の温度を適温に保つことにより、品質の劣化も防ぐことができます。それはまるで工場全体がすっぽり冷蔵庫の中にあるようなものです。

以前から光明は、このような最先端の工場建設の希望を持っていました。実家の牛舎を改造して始まった加工場は、取引の拡大と共に増築に増築を重ね、その結果、大小の冷蔵庫が散在し、在庫の把握さえままならない状況に陥っていたからです。

しかし、新工場の新築には膨大な資金がかかります。安く見積もっても、2億8千万円。大きな借金を抱えることに、光明は二の足を踏んでいました。

そんなとき、思いがけず、資金がもたらされました。牛肉の輸入自由化により、肉牛の相場が暴落したのです。

牛肉の輸入自由化(平成3年、1991)により、すぐに安価な輸入肉が店頭に並んだかというと、話はそう単純ではありません。自由化の代わりに70%という高い関税が暫定的に課され、安価な輸入肉が店頭に現れるのには、時間がかかりました。また、安い輸入肉が出始めても、和牛の販売価格は大きくは下がりませんでした。「価格は高くても、おいしくて安心感のある和牛を食べたい」。そこには、消費者の根強いニーズがあったのです。

一方で家畜市場での肉牛の相場は、輸入自由化に敏感でした。いずれ安価な輸入肉に軍配が上がると察すると、取引は途端に低調になり、値は大きく下がりました。

肉牛の仕入れ値が急降下するなか、卸価格は変わらないという状況が続き、安堂畜産はそれまでにない大きな利益を生みました。その年の決算では、売上高は30億円(平成4年5月)を超え、営業利益も過去最高を記録していました。

「新工場を建てるなら、今だ!」。好機到来に武者震いする光明でした。

新社屋の誕生

平成5年(1993)11月、新しい社屋が完成しました。

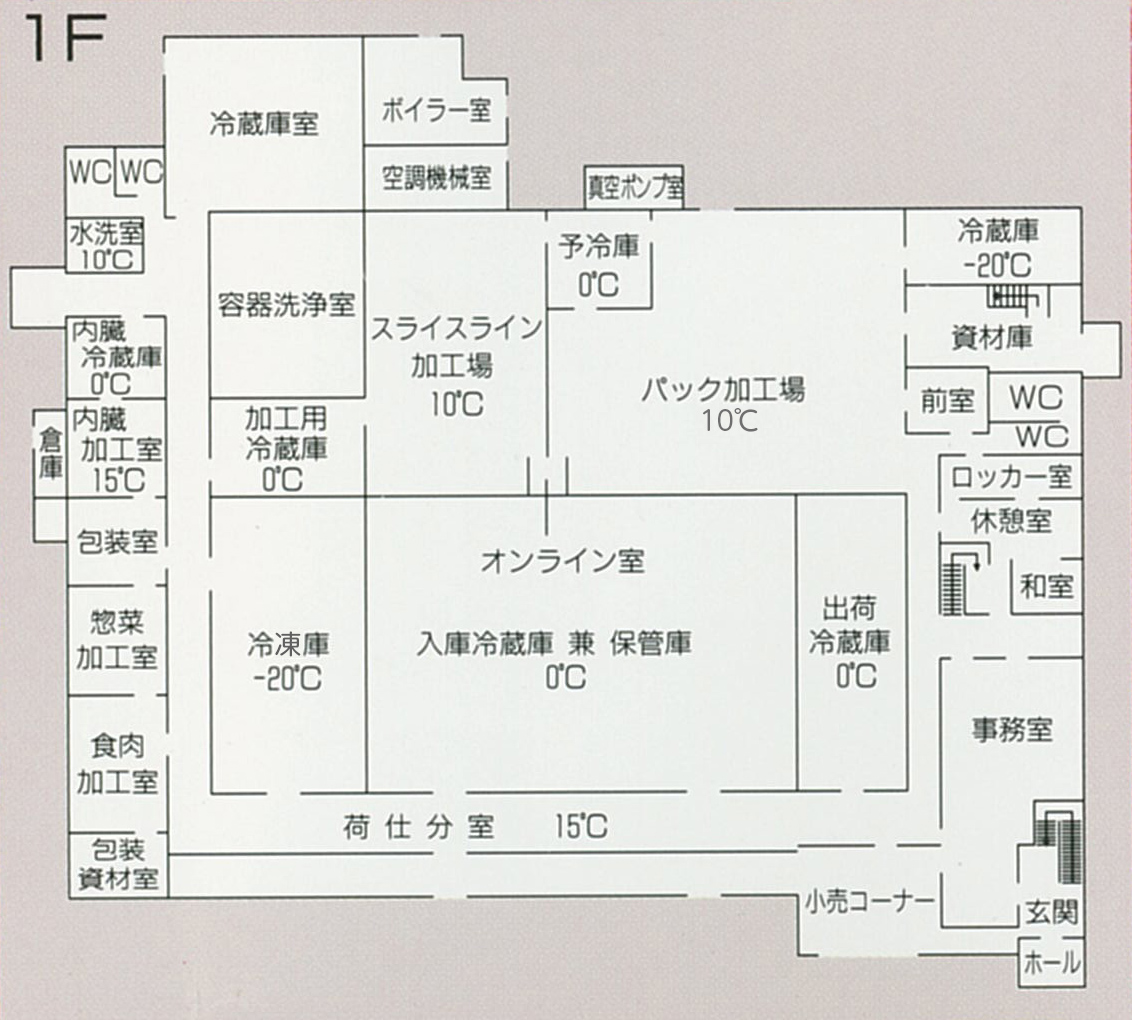

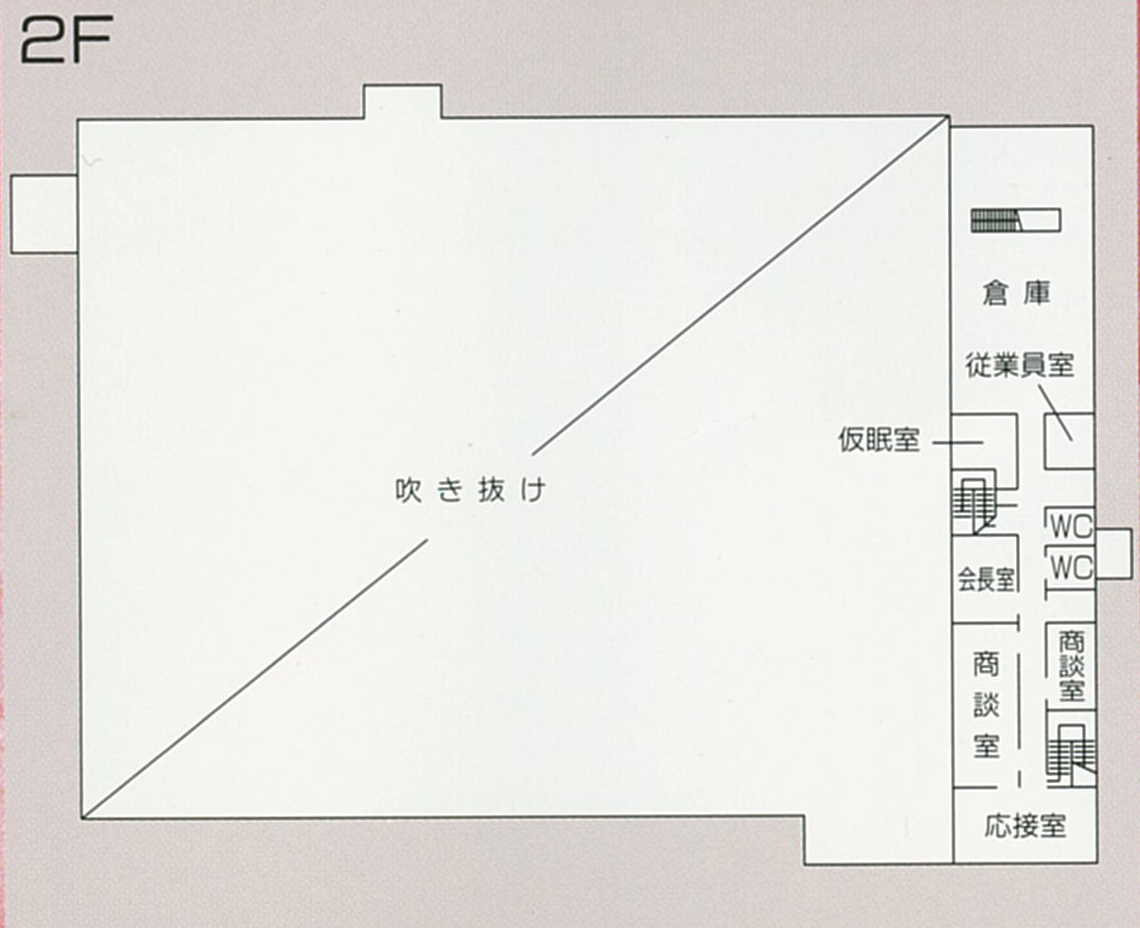

いくつかの候補地のなかから、玖珂インターチェンジに近いその場所を選び、それまでに蓄積した経験とアイデアを盛り込み、最新鋭の設備を導入しました。そこには、窓のないウィンドウレス構造はもちろん、100坪の巨大な冷蔵庫を含む冷凍・冷蔵庫群を備え、在庫管理を容易にしました。加えて、ガスパック包装の設備を導入、鮮度を長持ちさせる包装を実現しています。

▲ウィンドウレス構造はもちろん、全体が冷蔵庫仕様。鮮度のために、加工場や仕分け室等も常時低温です。商品の動線、作業の動線等が交わらないよう、工夫し、冷蔵庫の壁を間仕切りに利用するなど、作業効率の向上とコストダウンを実現しています。

ウィンドウレス構造はもちろん、全体が冷蔵庫仕様。鮮度のために、加工場や仕分け室等も常時低温です。商品の動線、作業の動線等が交わらないよう、工夫し、冷蔵庫の壁を間仕切りに利用するなど、作業効率の向上とコストダウンを実現しています。

近年の安堂畜産の発展は、取引先からの厳しい要望に応えることによって為されてきたと言えます。親之は、たった1週間で3,000頭の牛を売りさばくという偉業を成して資金を得ると、牧場を整備して、商品供給の安定化を実現しました。光明は、取引先からの部分肉への要求に応えるために、豚肉の加工法に学び、部分肉の供給を実現しています。そして、防虫対策への要請は、新社屋をもたらしました。

当時、光明は働き盛りの41歳。完成祝賀パーティには、67歳の親之(前会長)、そして、まだ幼い卓也(現・社長、当時13歳)の姿もありました。

▲平成5年(1993)11月、竣工式で挨拶をする安堂光明(当時・社長)。

左から朱美(当時・社長夫人)、都子(当時・会長夫人)、親之(当時・会長)。

▲竣工時の記念写真。左から安堂都子、安堂卓也(現・社長)、安堂親之、高橋太一(いろり山賊・初代社長)、安堂繁美、高橋貫太(いろり山賊・二代目社長)、安堂和宏、安堂宏政。

相場のプラスとマイナス

ところで、肉牛の相場はいつも、このように利益を生んでくれるとは限りません。むしろその逆、損を被ることも多々あります。そのリスクを回避するためには、大きく二つの方法があります。一つは、自前の牧場での肥育頭数を増やし、肉牛の仕入れを減らすという川上での工夫。もう一つは、自前の小売店を持ち、付加価値の高い商品に仕立てて適正な価格で売るという川下での工夫です。

新社屋での営業が始まったその年、安堂畜産はそれまでテナントとして出店していた食品スーパー「肉のこーべや玖珂店」を引継ぎ、直営店として開業しました。そこはテナント営業の頃、後の語り草になる伝説的な売上を叩き出した店です。それは、行列ができる販促イベント「肉の日(肉デー)」での出来事でした。